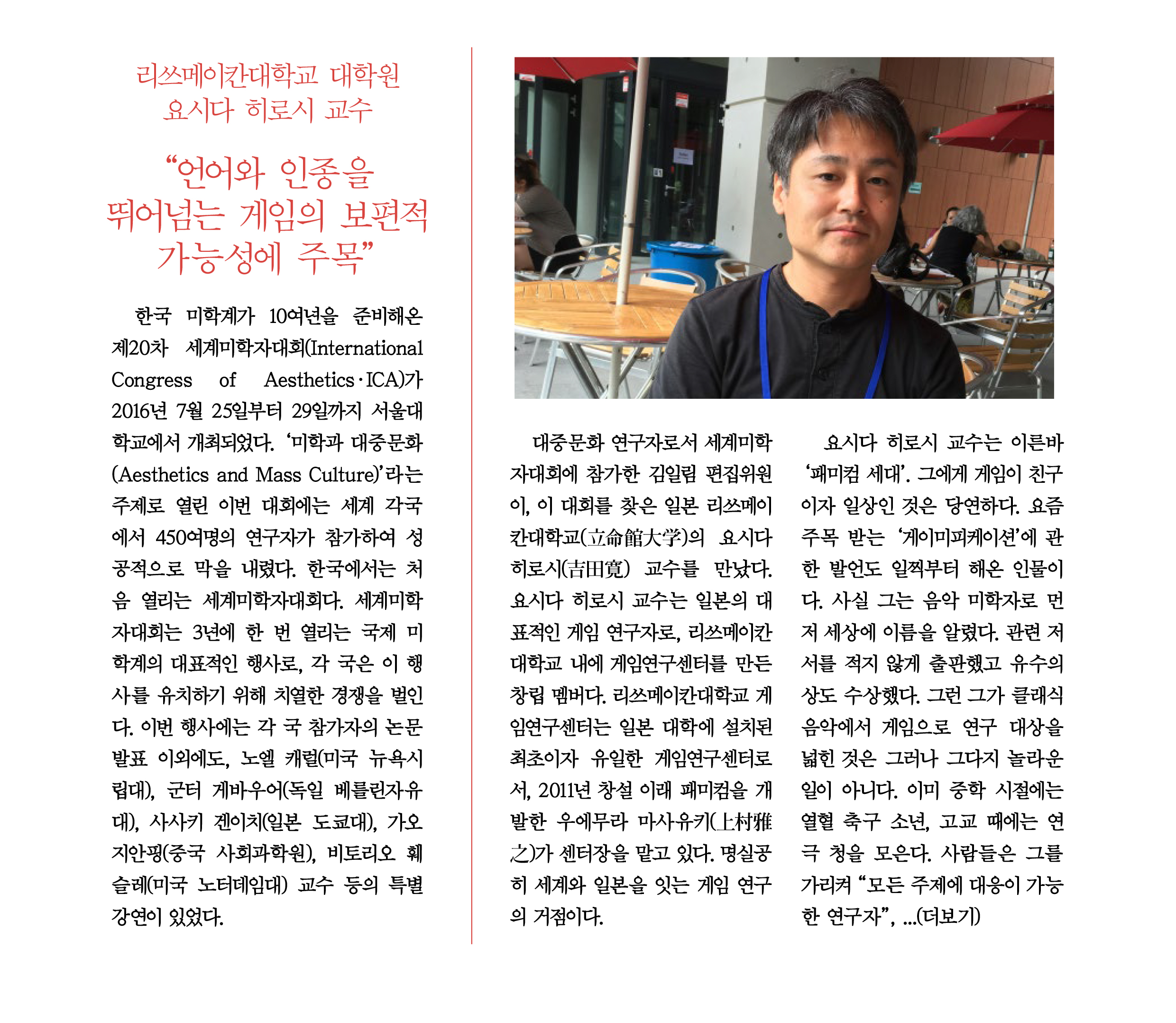

리쓰메이칸대학교 대학원 첨단종합학술연구과 요시다 히로시 교수

“언어와 인종을 뛰어넘는

게임의 보편적 가능성에 주목”

김일림 (<문화/과학> 편집위원)

한국 미학계가 10여년을 준비해온 제20차 세계미학자대회(ICA: International Congress of Aesthetics)가 2016년 7월25일부터 29일까지 서울대학교에서 개최되었다. ‘미학과 대중문화(Aesthetics and Mass Culture)’라는 주제로 열린 이번 대회에는 세계 각국에서 450여명의 연구자가 참가하여 성공적으로 막을 내렸다. 한국에서는 처음 열리는 세계미학자대회다. 세계미학자대회는 3년에 한 번 열리는 국제 미학계의 대표적인 행사로, 각 국은 이 행사를 유치하기 위해 치열한 경쟁을 벌인다. 이번 행사에는 각 국 참가자의 논문 발표 이외에도, 노엘 캐럴(미국 뉴욕시립대), 군터 게바우어(독일 베를린자유대), 사사키 겐이치(일본 도쿄대), 가오지안핑(중국 사회과학원), 비토리오 훼슬레(미국 노터데임대) 교수 등의 특별 강연이 있었다.

대중문화 연구자로서 세계미학자대회에 참가한 김일림 편집위원이, 이 대회를 찾은 일본 리쓰메이칸대학교(立命館大学)의 요시다 히로시(吉田寛) 교수를 만났다. 요시다 히로시 교수는 일본의 대표적인 게임 연구자로, 리쓰메이칸대학교 내에 게임연구센터를 만든 창립 멤버다. 리쓰메이칸대학교 게임연구센터는 일본 대학에 설치된 최초이자 유일한 게임연구센터로서, 2011년 창설 이래 패미컴을 개발한 우에무라 마사유키(上村雅之)가 센터장을 맡고 있다. 명실공히 세계와 일본을 잇는 게임 연구의 거점이다.

2016년 7월25일부터 29일까지 서울대학교에서 열린

제20차 세계미학자대회 포스터.

ⓒ 2016. International Congress of Aesthetics 2016.

요시다 히로시 교수는 이른바 ‘패미컴 세대’. 그에게 게임이 친구이자 일상인 것은 당연하다. 요즘 주목 받는 ‘게이미피케이션’에 관한 발언도 일찍부터 해온 인물이다. 사실 그는 음악 미학자로 먼저 세상에 이름을 알렸다. 관련 저서를 적지 않게 출판했고 유수의 상도 수상했다. 그런 그가 클래식 음악에서 게임으로 연구 대상을 넓힌 것은 그러나 그다지 놀라운 일이 아니다. 이미 중학 시절에는 열혈 축구 소년, 고교 때에는 연극 청년으로 활약한 전력이 있다. 사람들은 그를 가리켜 “모든 주제에 대응이 가능한 연구자”, “정말 우수하고 좋은 사람”이라고 한결같이 입을 모은다. 과연 담백하고 편견 없이 모두와 마주한다. 대회 기간 중 자신을 찾아온 한국의 고교생들에게 최선을 다하는 모습은 특히 인상적이었다. 열린 자세와 호기심으로 세상을 향해 정면으로 다가서는 사람이었다.

그가 <문화/과학>에 특별한 이유는 또 있다. 2016년 11월 <문화/과학> 주최로 서울과 부산에서 각각 열리는 한중일 국제 컨퍼런스 ‘동아시아 권역의 디지털 부족과 청년문화’ 및 ‘사회적 재난 이후 동아시아 청년 문화의 새로운 흐름’에 참여할 예정이기 때문이다. 15년 넘게 고이 간직하고 있다는 <트레이시즈(トレイシーズ = Traces = 迹)> 1, 2호는 그와 <문화/과학>의 인연을 예언하는 상징이 되었다. <트레이시즈>는 2000년과 2001년 사이에 한국어, 중국어, 일본어, 영어로 발행된 문화이론 및 번역을 위한 국제 학술지로, 한국에서는 문화과학사가 <흔적>이라는 제목으로 출판을 맡았다. <문화/과학>이 걸어온 ‘흔적’을 매개로 요시다 히로시 교수는 이방인에서 친구로 성큼 다가왔다.

이 글은 김일림 편집위원과 요시다 히로시 교수가 세계미학자대회 기간 중에 나눈 대담과, 이후 몇 번에 걸친 서면 인터뷰에 바탕해 있다. 두 사람은 일본의 게임업계와 게임연구 동향, 그리고 동아시아에 관한 이야기를 나누었다. 모든 질문에 그는 솔직하고 성실한 답변을 주었다. 예상보다 훨씬 많은 시간과 공을 들여서 두 사람은 이 글을 준비했음을 밝힌다.

요시다 교수가 미학자를 꿈꾸는 명덕외고 1학년

이서현 군 외 2명의 인터뷰에 응하고 있다.

김일림: 재직 중이신 첨단종합학술연구과는 일본에서도 흔하지 않은 명칭입니다. 리쓰메이칸대학교 대학원 첨단종합학술연구과는 어떤 곳인지요.

요시다: 리쓰메이칸대학교 대학원 첨단종합학술연구과는 2003년 4월에 발족했습니다. 석사과정과 박사과정 구별 없이 5년제로 운영되는 대학원이며, 아래에 학부가 없는 독립 연구과입니다. 한 학년의 정원은 30명으로, 전체 150명 이상의 학생이 공부하고 있습니다. 아시아(한국, 중국, 대만 등)와 구미(스페인, 캐나다, 스위스 등)에서도 많은 유학생(한 학년에 약 5명)이 와 있죠.

여타 대학원처럼 특정 학과목(discipline)을 베이스로 하는 것이 아니라, 교육과 연구가 일체화된 ‘프로젝트형’으로 운영됩니다. 이 점은 첨단종합학술연구과의 큰 특징이라고 할 수 있습니다. 학생은 교수와 대등한 입장에 있는 연구 파트너로서, 학내 연구소 및 연구센터와도 연대해가면서 각자의 과제를 수행합니다.

첨단종합학술연구과에는 공공, 공생, 생명, 표상이라는 네 개의 영역이 있습니다. 각각의 영역에 약 세 명의 교수가 소속되어 있습니다. 저는 2008년 4월에 첨단종합학술연구과의 표상영역에 조교수로 임용되었고, 2015년 4월에 교수가 되어 현재에 이르렀습니다. 항상 10명 가량의 학생을 지도하고 있습니다. 수업 자체보다 논문 지도와 연구회, 학회에 함께 참가하면서 조언과 지도를 할 기회가 많습니다. 지금까지 제 지도로 다섯 명 가량의 박사학위 취득자를 배출했습니다. 한국 유학생도 한 명 있지요. 박사학위 취득자는 대학과 연구기관, 미술관, 박물관 등에서 활약하고 있습니다.

첨단종합학술연구과는 영어로 ‘Graduate School of Core Ethics and Frontier Science’로 표기합니다. ‘Core Ethics’는 네 개 영역에 공통되는 ‘핵심으로서 윤리’를 의미합니다. 이 연구과에서는 매년 연구보고서를 겸한 학술잡지를 간행하고 있는데요. 그 제목도 <Core Ethics>입니다.

● 리쓰메이칸대학교 대학원 첨단종합학술연구과 홈페이지 http://www.r-gscefs.jp/

김일림: 선생님은 또한 리쓰메이칸대학교 게임연구센터에도 소속되어 있습니다. 리쓰메이칸대학교 게임연구센터를 소개해주십시오.

요시다: 리쓰메이칸대학교 게임연구센터(Ritsumeikan Center for Game Studies)는 게임을 전문영역으로 하는 일본 최초의 학술적 기관으로, 2011년 4월에 설립되었습니다. 저는 창설 멤버 중 한 명입니다. 리쓰메이칸대학교에는 원래 게임을 (전공이 아니더라도) 연구대상으로 하는 교수와 연구자가 여러 학부와 대학원에 흩어져 있었습니다. 대내적으로는 그런 학내 연구자들을 잇는 네트워크로서, 대외적으로는 리쓰메이칸의 게임연구 창구로서 센터를 만들었습니다. 현재는 다섯 개 학부 10명 이상의 교수가 소속되어 있습니다. 저 이외에도 법학부, 영상학부, 정책과학부, 정보이공학부 교수들이 있습니다. 닌텐도 어드바이저를 역임한 우에무라 마사유키(上村雅之) 영상학부 교수가 센터 개설 이래 센터장을 맡고 있습니다. 게임연구센터를 설립한 이후로 국내외의 많은 연구기관과 기업, 자치단체 등에서 문의가 오고 있습니다. 공동연구와 제휴를 하자는 의뢰를 받고 있지요.

리쓰메이칸대학교 게임연구센터에서는 1년에 5-6회의 정례 연구회를 개최하는 한편, ‘Replaying Japan’이라는 명칭으로 알려진 국제 컨퍼런스를 매년 한번, 캐나다와 독일의 대학과 공동으로 개최하고 있습니다. 2015년까지는 캐나다의 앨버타대학교와 리쓰메이칸대학교가 매년 번갈아 개최해왔는데, 2016년부터 독일의 라이프치히대학교가 참가해서 올해 처음으로 ‘Replaying Japan’이 유럽 대륙에서 개최됩니다.

리쓰메이칸대학교 게임연구센터에는 세계 각국(주로 유럽과 미국)에서 연구원이 방문하고 있습니다. 지금까지 객원연구원으로 받은 연구자의 출신국은 핀란드, 캐나다, 헝가리, 오스트레일리아, 노르웨이, 미국, 프랑스 등입니다. 객원연구원이 되기 위해 특별히 정해진 응모방법은 없고, 센터와 소속 교수에게 직접 메일 등으로 연락을 주면 개별적으로 대응하고 있습니다. 일본에 체재하기 위한 연구기금을 받고 온 분들이 대부분입니다만, 사비로 일본에 와서 체재하는 분들도 있습니다.

리쓰메이칸대학교 게임센터에는 일본의 디지털 게임을 주 대상으로 한 아카이브가 있습니다. 게임의 하드웨어, 소프트웨어뿐만이 아니라 잡지와 서적 등도 있습니다. 아카이브는 연구목적과 데이터베이스 작성을 위해 활용되는 한편, 박물관 전시를 위해 대여하기도 합니다. 또 문화청과 제휴해서 게임 데이터베이스 구축 프로젝트도 수행하고 있습니다.

● 리쓰메이칸대학교 게임연구센터 홈페이지 http://www.rcgs.jp/

● Replaying Japan 2016 홈페이지 http://home.uni-leipzig.de/jgames/replayingjapan2016/

패미컴을 만든 우에무라 마사유키를 구심점으로,

이 대학에 재직 중인 게임 연구자들은 뜻을 모아

2011년 리쓰메이칸대학교 게임연구센터를 만들었다.

김일림: 리쓰메이칸대학교 게임연구센터는 매우 흥미로운 곳이군요. 지금까지 한국에 그다지 알려지지 않은 게 신기할 정도입니다. 이제 선생님 개인에 대한 질문으로 넘어가겠습니다. 그동안 음악 연구자로 활약해오셨는데요. 게임을 새로운 연구대상으로 삼게 된 계기는 무엇인가요?

요시다: 게임은 어릴 적부터 무척 좋아했습니다. 그러나 대학에 들어간 1990년대 초부터 (관심이 다른 대상으로 옮겨간 탓에, 또 새로운 게임에 매력을 느끼지 못 했던 까닭에) 오랫동안 게임에서 멀어져 있었죠.

게임에 관한 논문을 처음으로 쓴 건 2004년이었습니다. 다마미술대학교(多摩美術大学)의 친구가 편집하고 간행한 <issues>라는 미술잡지가 있었는데요. 거기에 게재하기 위해 게임 스크롤에 관한 논고를 썼습니다. <issues>는 모더니즘 미술비평의 흐름을 이어받은 잡지로, 독특하고 빼어난 형식분석을 특징으로 하고 있었습니다. 저는 미술에는 무지하지만, 게임에는 미술의 형식분석을 응용할 수 있으리라고 생각해서 꼭 그 작업을 해보자고 생각했죠. 저처럼 유년기부터 TV게임을 가지고 놀면서 성장한 인간은 미디어 감각(스크린 속에서 운동과 공간을 파악하는 감각)도 게임에 의해 만들어졌을 게 틀림없다는 직관적인 가설을 검증하고 싶었습니다. 이게 동기였습니다.

하지만 그 잡지는 휴간이 된 탓에 제 원고도 보류되었죠. 결국 그 원고는 수정을 거쳐서, 『다마미술대학 연구기요(多摩美術大学研究紀要)』 제22호(2007년)에 「TV 게임의 감성학을 향해서(テレビゲームの感性学に向けて)」라는 제목으로 게재되었습니다. 참고로 저는 2003년부터 2007년까지 5년간 시간강사로서 다마미술대학교에서 미학과 음악학을 가르쳤습니다.

제가 2005년에 도쿄대학교 대학원 인문사회계연구과 미학예술학연구실에 제출한 박사논문의 제목은 『근대 독일의 내셔널 아이덴티티와 음악(近代ドイツのナショナル・アイデンティティと音楽)』이었습니다. 당시 저는 음악학자로서 대학에 취직하기를 희망했지만, 자리가 없어서 포기할 수 밖에 없었죠. 그 때 저에게 남겨진 것은 미학자로서의 길이었는데, 미학이라는 학문분야에는 그다지 장래가 없는 듯이 저에게는 보였습니다. 미학(에스테틱스)이란 본래 ‘감성의 학’입니다. 그런데 (적어도 일본에서는) 미학자는 미와 예술이라는 문제에만 몰두하고, 정작 중요한 감성은 소홀히 했지요. 그리고 어느새 감성 연구에 공학과 인지과학 분야가 적극적으로 나서게 되었고, 미학자는 그 무리에 합류하지 못 하고 있었어요. 종종 공학자와 인지과학자는 (그리고 연구자 이외의 일반 분들도) 미학에 ‘감성의 학’을 기대하고 접근해왔지만, 미학자는 그에 부응하지 않았습니다. 그러기는커녕 많은 미학자는 그러한 필요성조차 이해하지 않았습니다. 따라서 적어도 나는 ‘예술과 미를 다루지 않는 에스테틱스’를 해보자고 생각해서, 그것을 미학이 아니라 ‘감성학’이라고 부르기로 했습니다. 제가 생각하는 감성학은 철학과 공학, 인지과학의 가교 역할을 하는 학문입니다. 감성학자로서 제가 집중해온 테마로는 오감(五感)과 공감각(共感覚), 유니버설 디자인(universal design), 배리어 프리(barrier-free), 착각(illusion) 등이 있습니다. 게임도 그 중 하나인데, 최근에는 게임 쪽 업무가 많이 주목 받는 탓에 게임 연구자로 불리는(또 저도 그렇게 자칭하는) 경우도 있습니다.

또 리쓰메이칸대학교 게임연구센터를 창설한 2011년에는 문화청 미디어 예술제의 교토전도 개최되었는데, 제가 엔터테인먼트 부문의 책임자가 되었습니다. 미디어 예술제의 지방 전시로는 처음으로 게임 기획을 했습니다. 이런 역할이 주어진 것도 제가 게임 연구로 옮겨간 배경에 있습니다.

근대미술 연구자 최재혁 박사와 요시다 히로시 교수가

게임에 관해 이야기를 나누고 있다.

김일림: 최근 일본의 게임 연구 동향을 들려주십시오. 연구자가 늘고 있는지, 어느 분야에서 주로 연구자가 나오는지, 다른 나라와의 영향관계는 어떤지 궁금합니다. 또 게임업계 및 학계의 관계나 정부의 연구지원 상황은 어떤지요.

요시다: 일본에서 게임 연구자는 조금씩이지만 확실히 늘어나고 있습니다. 일본디지털게임학회(DiGRA JAPAN)에는 심리학, 공학, 경영학, 교육학, 정보과학, 인공지능연구 등의 분야에서 온 연구자가 모여있습니다. 크리에이터 출신 회원도 있으므로, 게임업계와의 관계도 밀접하고 우호적입니다.

또 게임에 관심을 갖는 인문과학과 사회과학 분야의 연구자도 증가하고 있습니다. 그런 분야의 연구자는 일본디지털게임학회 이외에도 독자적인 네트워크와 연구교류의 기회를 가지고 있습니다.

문화청의 ‘미디어 예술 데이터베이스’에는 만화, 애니메이션, 미디어 아트와 더불어 게임도 포함되어 있습니다. 그 데이터베이스 구축을 리쓰메이칸대학교 게임연구센터가 수행하고 있습니다. 그런 의미에서 이미 정부 예산은 게임 연구로 오고 있습니다. 그러나 게임이 ‘연구 프로젝트’로서 정부(문부과학성)에 충분히 인지되어 있는가를 묻는다면, 아직 그렇지 않다고 생각합니다. 다만 단순히(쿨 재팬의 일환으로) 대외적으로 그럴 듯 해 보여서, 외화를 벌 수 있는 몇 안 되는 국내 자원(resource)이니까, 이런 안이한(그리고 실제로 잘 진행되지 않는) 의도로, 당분간 게임 연구에 예산이 돌아오는 것에 불과하다고 할까요? 연구자와 연구기관도 그런 추세에 편승하고 있을 뿐이라는 인상입니다. 국가 전략과 기업의 이해에서 독립한 형태로, 학술계와 사회로부터의 요청에 응하게 되었을 때, 비로소 게임 연구는 학문이 되었다고 할 수 있을 것입니다. 현 상태로서는 아직 그 단계까지는 가지 않았습니다.

김일림: 다른 나라의 게임 연구 현황은 어떻게 보고 계신지요. 게임 연구가 특히 활발한 곳, 개성적인 연구가 돋보이는 곳이 어디라고 보시나요? 선생님이 중요하게 생각하는 연구자와 참고문헌 등을 알려주십시오.

요시다: 게임 연구를 주도해온 것은 덴마크, 노르웨이, 핀란드와 같은 스칸디나비아의 나라들입니다. 덴마크의 예스퍼 율(Jesper Juul), 노르웨이의 에스펜 아세스(Espen Aarseth), 핀란드의 프란스 마이라(Frans Mäyrä) 등이 대표자입니다. 출발점이 유럽도 미국도 아닌 것이 이 분야의 재미있는 점입니다. 물론 현재는 꽤 글로벌하게 확산되었지만, 스칸디나비아의 강세는 지금도 남아있습니다.

스칸디나비아에서 게임 연구가 시작된 것은 그들 나라가 예전부터 미디어와 정보기술 교육에 열심이었기 때문이라고 저는 보고 있습니다. 한편 미국과 캐나다의 게임 연구자는 영화연구 출신인 경우가 많습니다. 마크 J. P. 울프(Mark J. P. Wolf)가 미국의 대표자입니다. 각 연구자들의 대표적인 저서는 아래와 같습니다.

● Espen J. Aarseth. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

● Mark J. P. Wolf (ed.). The Medium of the Video Game. Austin: University of Texas Press, 2001.

● Mark J. P. Wolf & Bernard Perron (eds.). The Video Game Theory Reader. New York & London: Routledge, 2003.

● Jesper Juul. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2005.

● Frans Mäyrä. An Introduction to Game Studies: Games in Culture. London: SAGE, 2008.

또 게임 연구에 국한되지 않은 경향입니다만, 스칸디나비아의 연구자들은 영어로 발표하고 출판하는 경우가 많습니다. 때문에 게임 연구의 주요 언어는 영어가 되어 왔습니다. 한편 프랑스와 독일 연구자는 (이것도 게임 연구에 한정된 게 아니지만) 기본적으로 저마다 모국어로 출판하고 있습니다. 일본인도 마찬가지입니다. 저는 불어와 독일어 문헌도 가능한 한 훑어보려고 하고 있습니다.

김일림: 게임을 중심으로 한 이공계와 인문계의 공동연구가 일본에서는 어떻게 이루어지고 있는지요? 또한 기업, 정부, 대학의 공동 프로젝트도 있으리라고 봅니다. 구체적으로 어떤 사례가 있는지요.

요시다: 인문계와 이공계의 공동연구, 그리고 관산학 공동연구도 일본 게임 연구에서는 매우 일반적으로 볼 수 있습니다.

먼저 인문계와 이공계의 공동연구에 대해 말하자면, 최근에는 인공지능과 버추얼 리얼리티(VR) 연구가 게임연구와 깊이 관계합니다. 이런 연구가 문과와 이과의 융합형입니다.

관산학 공동연구의 경우, 문화청의 ‘미디어 예술 정보거점·컨소시엄 구축사업’, ‘미디어 예술 디지털 아카이브 사업’ 등이 있습니다. 또 세가(SEGA)의 창업자인 나카야마 하야오(中山隼雄)가 ‘공익재단법인 나카야마 하야오 과학기술문화재단(公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)’을 만들어서 게임 연구를 육성합니다. 저도 그 재단에서 연구조성사업을 수행한 적이 있는데, 게임연구를 지원하는 재단으로는 일본 최대입니다.

김일림: 선생님은 독일 음악과 내셔널 아이덴티티의 관계를 연구해왔습니다. 이러한 맥락에서 일본 게임과 내셔널 아이덴티티의 관계를 어떻게 보시는지요.

요시다: 서구의 게임에 비해서 일본 게임은 몇 가지 점에서 ‘특수’하다고 일컬어져 왔습니다. 시장의 관점에서도 일본 게임은 서구에서는 그다지 팔리지 않고, 거꾸로 서구에서 대 히트한 게임도 일본에서는 그다지 팔리지 않는다(혹은 그런 경우가 많다)고 분석되어 왔지요. 일본 게임문화의 특수성을 정식화, 언어화하기는 어렵습니다만, 우선 다음과 같이 정리할 수 있겠습니다.

● 리얼리즘을 좋아하지 않고, 데포르메(caricaturize)된 그래픽스를 선호한다. 리얼한 3D 공간을 무대로 한 1인칭 슈팅게임(FPS: First Person Shooter)의 판매량이 서구에 비해 압도적으로 적다. 역으로 2D 공간에서 데포르메된 캐릭터가 움직이는 게임이 인기를 끌어서, JRPG라고 불리는 장르를 형성하고 있다. (일본인 이외의 팬도 많다)

● 역할 수행 게임(RPG: Role Playing Game)에서는 플레이어의 자유도가 높은 게임보다 스토리(캐릭터의 역할)가 고정된 게임을 좋아한다.

● 미국의 게임업계는 영화업계와 관계가 깊지만, 일본의 게임 기업(닌텐도, 반다이, 남코)은 원래 완구 제조회사였다. 때문에 일본의 게임은 그래픽스보다 조작 감각과 인터랙션(촉감)을 중시한다. Wii 등이 전형적이다. 위에 언급한 ‘리얼리즘을 좋아하지 않는’ 경향도 ‘일본에서 게임은 정보기술이라기보다 (그 이전에) 장난감이었다’는 이유가 크다고 본다.

그러나 위 사항이 과연 ‘일본의 내셔널 아이덴티티’인지 여부는 어려운 문제입니다. 저로서는 신중해지지 않을 수 없습니다.

또한 저는 ‘일본문화론’으로서 게임 연구를 하는 게 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 게임에는 말과 인종의 벽을 뛰어넘는 보편적인 이해 가능성과 공감 가능성이 있다고 믿습니다. 그 부분이 재미있어서 감성학자로서 게임 연구에 몰두하고 있는 것입니다. 그런 의미에서 게임은 만화와 애니메이션보다 스포츠나 요리와 비슷하다고 생각합니다. 또 나중에 깨달은 점인데, 음악과 게임에는 공통점이 많아서 음악학자로서의 경험이 예상 이상으로 도움이 됩니다.

현장탐방 차 방문한 모 캐릭터 숍에서 이야기를 나누는

요시다 교수, 박현선 편집위원, 강신규 편집위원.

김일림: 일본 게임업계의 현황은 어떤지요? 정부의 지원이나 규제 정책, 업계의 동향 등을 들려주십시오.

요시다: 저는 업계 사정에 어두워서 바깥에서 본 인상이 되겠지만, 한국 등에 비하면 일본 정부는 게임에 무관심하고 전혀 간섭하지 않는, 즉 지원도 규제도 하지 않는 것처럼 여겨집니다. 그러나 과금제(課金制) 게임과 네트워크의 증대와 같은, 최근 게임 동향에 대응한 정부의 소비자보호와 청소년보호(범죄억제)에 대한 요청에, 일본 게임업계는 주체적이고 적절하게 대처하고 있다고 생각합니다. 업계 단체인 ‘컴퓨터엔터테인먼트협회(CESA)’와 ‘일본온라인게임협회(JOGA)’의 역할이 큽니다.

일본의 게임 기업은 (정보기술산업이 아니라 완구산업에 가까우므로) 하드웨어와 소프트웨어를 세트로 개발하는 모델을 주축으로 했습니다. 콘솔 게임(가정용 게임기)이 강했던 겁니다. 한국이나 미국과 다르게 일본에서는 PC게임이 그렇게 보급되지 않은 이유도 거기에 있습니다. 그러나 스마트폰과 타블렛PC로 게임을 다운로드해서 노는 것이 일반적이 되는 흐름 속에서, ‘하드웨어와 소프트웨어를 세트로 개발하는 모델’은 한계를 맞이하고 있습니다. 하지만 이 모델을 버렸을 때, 지금까지 ‘촉감’을 내세워 왔던 일본 게임 제작의 장점을 유지할 수 있을지는 의문시되고 있습니다.

스마트폰과 타블렛PC는 게임 전용기로 개발된 게 아니므로 반응(response) 등의 성능이 떨어집니다. 스마트폰과 타블렛PC에 인스톨되는 게임은 조작도 단순하고 내용도 단조로워지기 쉽습니다. 그러나 게임을 위한 기계를 일부러 구입할(시킬) 필요는 없지요. (이미 많은 이들이 기계를 소유하고 있으므로) 누구라도 언제 어디서든 바로 게임을 시작할 수 있다는 것은, 게임을 파는 쪽에서 보면 매우 매력적입니다. 게임 플랫폼으로서의 스마트폰과 타블렛PC를 앞에 두고, 닌텐도를 비롯한 게임 회사는 어려운 기로에 서 있습니다. ‘포켓몬 GO(Pokémon GO)’는 하나의 시금석이 될 테지요.

김일림: 몇 년 전부터 여러 신문에 게이미피케이션에 대한 글을 기고해오셨습니다. 한국에서도 요 몇 년 사이에 ‘게이미피케이션’에 관한 연구가 활발한데요. 일본의 연구 상황은 어떤지요. 주로 어떤 방향에서 연구가 진행되고 있나요?

요시다: 일본에서는 2012년에 ‘게이미피케이션’ 붐이 일어서, 이 단어가 제목에 들어간 서적이 많이 출판되었습니다. 하지만 그 이전부터 ‘시리어스 게임’과 ‘에듀테인먼트’라는 말 아래, 교육과 직업훈련, 의료, 복지에 디지털 게임을 활용하려는 시도는 있었습니다. 재활 프로그램에 게임을 접목하는 연구도 규슈대학 등이 2009년부터 해왔습니다.

‘시리어스 게임’과 ‘게이미피케이션’을 구별하지 않으면 안 됩니다. 『게이미피케이션(ゲーミフィケーション)』(도쿄: NHK출판, 2012)의 저자인 이노우에 아키토(井上明人)에 의하면 “시리어스 게임은 사회의 여러 문제를 게임 속으로 가지고 오는 것이지만, 게이미피케이션은 게임을 사회의 여러 장소로 가져오는 것”입니다. 예컨대 남성용 화장실에 ‘과녁 스티커’를 붙이고, 그 과녁을 명중시키면 스티커 색이 변한다고 해봅시다. 그것만으로 화장실의 오물은 상당히 줄어듭니다. 스티커를 붙이는 것만으로 게임을 만든 것은 아니지만, 이것도 게이미피케이션입니다. 이노우에 아키토는 게이미피케이션을 “보조선을 긋는 것”으로 정의합니다. 실용 목적으로 디지털 게임을 만드는 것만이 게이미피케이션이 아닙니다. 아주 약간의 장치와 고안이 우리가 일상적으로 하는 행동의 동기와 의미를 확 바꿉니다. 이 지점에 게이미케이션의 본질과 가능성이 있다고 저는 생각합니다.

김일림: 한국 대학에는 최근 ‘문화콘텐츠학과’, ‘콘텐츠학과’라는 명칭 하에 문화산업에 관한 전문학과가 늘고 있습니다. 일본에서는 어떠한 방식으로 문화산업에 관한 교육과 정책을 대학이 수행하고 있는지요.

요시다: 일본에는 ‘콘텐츠 문화사학회’, ‘콘텐츠 투어리즘학회’가 있긴 하지만, 대학에 설치된 문화콘텐츠학과는 거의 들어본 적 없습니다. 한국이 진보한 것인지, 아니면 일본과는 전혀 다른 노선을 걷고 있는 것인지 여부가 매우 흥미롭습니다. 한편 리쓰메이칸대학교 영상학부에는 콘텐츠 산업을 전공으로 하는 교수들이 있습니다. 그들 중 몇 명은 게임연구센터에도 소속되어 있는데요. ‘콘텐츠 산업’, ‘콘텐츠 경영’, ‘콘텐츠 마케팅’ 등과 같은 수업도 있습니다. 따라서 학과 명칭으로는 낯설어도, ‘콘텐츠학’을 가르치는 대학과 그것을 배우는 학생들은 일본에도 상당 수에 이르리라고 추정됩니다. 오늘날 대부분의 대학에 있는 정보 관련과 미디어 관련학부가 그 역할을 담당하고 있다고 생각합니다.

● 리쓰메이칸대학교 영상학부 홈페이지 http://www.ritsumei.ac.jp/cias/

김일림: 이번 세계미학자대회에서 발표한 연구 내용을 간단히 소개해주십시오. 또 한국의 학계와 사회 전반에 대한 인상은 어땠는지 말씀해주세요.

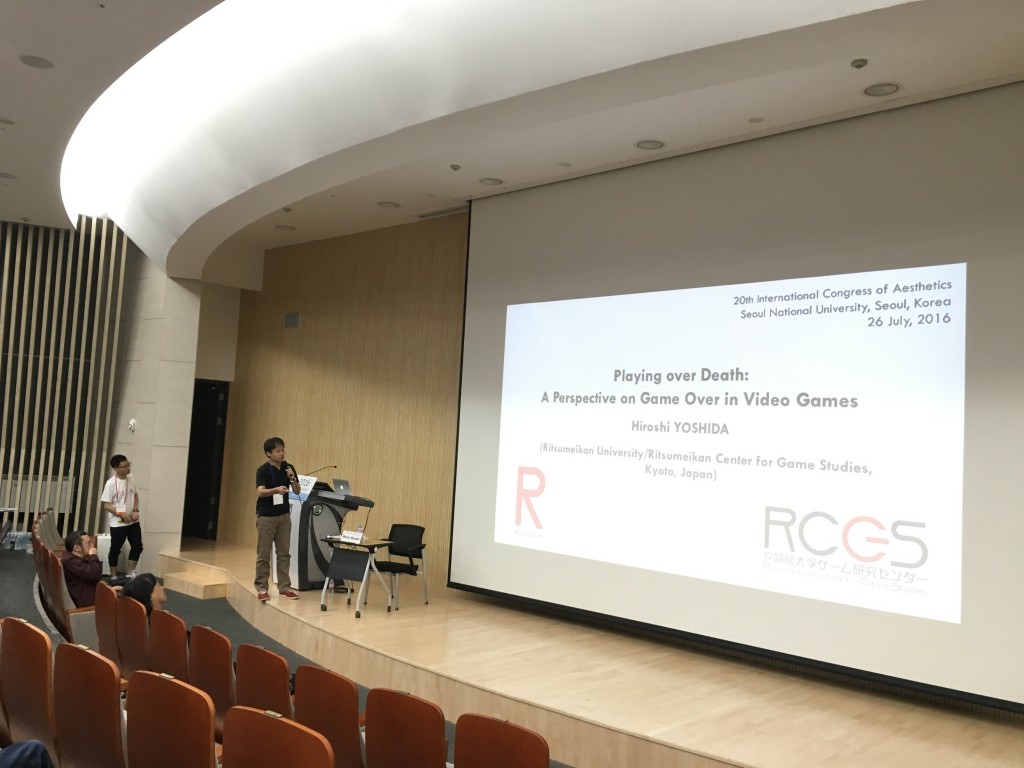

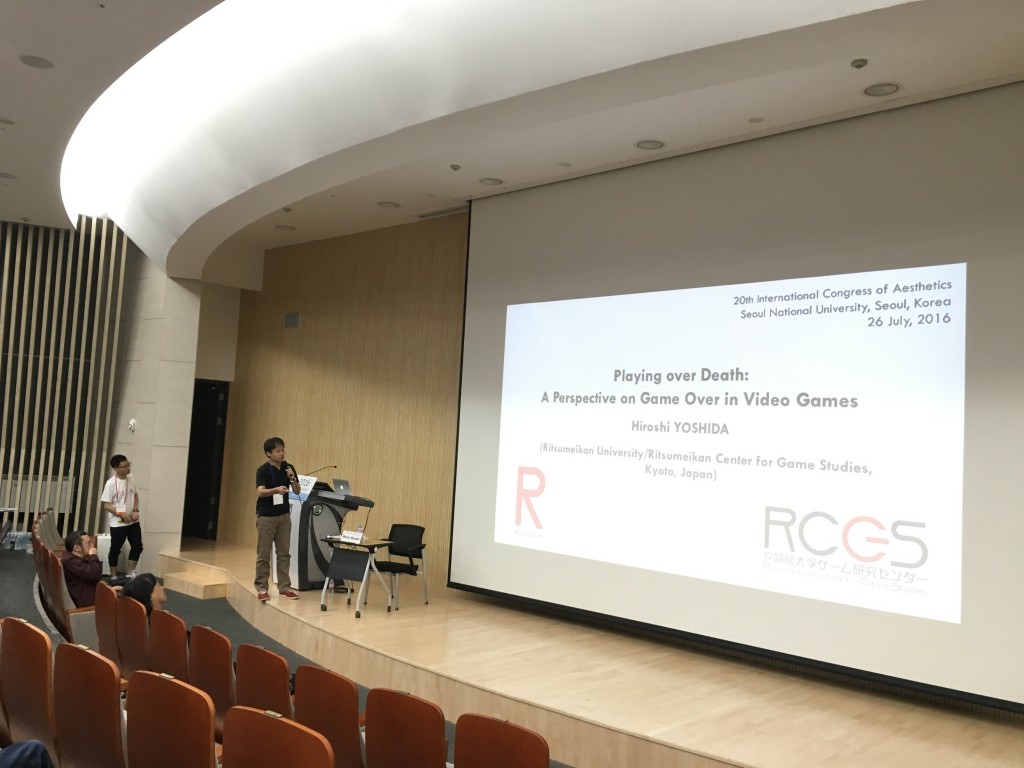

요시다: 이번 세계미학자대회에서는 디지털 게임에서의 ‘죽음’에 관한 연구 발표를 했습니다. 죽음(하나의 생명 상실)과 게임오버(모든 생명의 상실)가 게임의 역사 속에서 어떻게 출현하여 분리되어 왔는가, 각각의 게임 속에서 양자가 어떤 관계를 가지고 있으며, 플레이어의 경험(특히 몰입이 단절되는 사례로)으로서 어떻게 다른가 등에 관해 고찰했습니다.

게임 속의 죽음에 대해서 저는 얼마 전에 오쓰카 에이지(大塚英志)와 아즈마 히로키(東浩紀)의 논쟁을 재평가하는 논문 「게임에 있어서 죽음이란 무엇인가? ── ‘게임적 리얼리즘’ 문제 재고(ゲームにとって死とは何か?──「ゲーム的リアリズム」問題再訪)」를 썼습니다. 이번 발표는 그 후속편이었습니다.

한국은 16년만에 두 번째로 방문했습니다만, 일로 온 것은 이번이 처음입니다. 먼저 미학 분야에서는 이미 일본이 한국에 뒤처지고 있는 걸 깨달았습니다. 미학을 연구하려는 한국인이 일본에 유학을 오는 일련의 흐름이 오래 전부터 있었지요. 그러나 최근 일본에서는 미학이 축소되고 있습니다. 학위 취득 후 연구자로 취직할 수 있는 자리도 줄어들고 있고, 대학원생들도 줄어들고 있습니다. 사실 이러한 경향은 철학을 포함해서 인문학 전체에 해당됩니다. 그 결과 미학 교수가 일곱 명 있는 서울대학교를, 규모 면에서 능가하는 일본의 대학은 사라지고 있습니다. 게다가 서울대학교 미학과에는 영어를 모국어로 하는 교수도 있다고 들었습니다. 영어로 토론하고 학문하는 능력은 앞으로 더욱 요구될 터인데, 일본의 대학은 미학뿐 아니라 다른 분야에서도 이에 대응을 못 하고 있습니다. 세계미학자대회에 참가한 연구자로서, 미학에 한정해 말씀 드리면, 일본이 한국에 배워야 할 점이 늘었다고 생각합니다. 한국과 일본은 예전부터 인적 교류가 활발했기 때문에, 미학 분야에서도 앞으로 더 좋은 파트너가 되리라고 생각합니다.

연구 프로젝트 “Pop-culture Studies

from the viewpoint of Aesthetics”의 일환으로

“What is the “Death” in Video Games?”를 발표하는 모습.

김일림: 선생님은 지금까지 주로 서양과 교류해왔습니다. 오는 11월에 열리는 <문화/과학> 주최의 국제 컨퍼런스에서는 ‘동아시아’라는 이름 하에 한국 및 중국 연구자들과 교류를 하게 되는데요. 선생님에게 ‘동아시아’의 의미는 무엇인지요.

요시다: 제가 지금까지 주로 서구의 연구자들과 교류해온 것은 때마침 그런 기회가 있었기 때문이지, 특별히 제가 선호해서 교류해온 것은 아닙니다. 저는 ‘오는 사람 막지 않고 가는 사람 붙잡지 않는’ 성격이라서 흥미로운 제안이 오면 어디라도 달려가고, 누구와도 함께 합니다.

그러나 ‘동아시아’는 저에게 특별한 장소입니다. 가깝고도 먼 장소지요. 언어의 장벽과 서구에 편중된 전통 때문에 일본인 학자가 좀처럼 발을 들여놓을 수 없는 장소입니다. 하지만 가라타니 고진(柄谷行人)과 같이 그곳에 이미 발을 들여놓은 이들이 있다는 것도 압니다. 또 사카이 나오키(酒井直樹) 등이 해온 다언어(한국어, 일본어, 중국어, 영어) 잡지 <트레이시즈>도 동아시아의 새로운 시대를 구상하는, 어렵지만(실제 2호에서 끝났지요) 귀중한 도전이었습니다. 저도 한국과 중국의 연구자들과 교류하면서 동아시아라는 틀 속에서 제가 무엇을 해야 할지, 무엇이 가능할지를 곰곰이 생각해보고 싶습니다.

한편 저에게는 한국과 중국에서 온 친구들과 동료들이 많이 있습니다. 교수로서 유학생도 많이 지도해왔습니다. 제가 리쓰메이칸대학교에 부임해서 처음 박사논문을 지도한 것도 한국 유학생이었습니다. 한국 순정만화의 역사를 연구하는 학생이었지요. 현재는 게임 연구에 뜻을 둔 한국과 중국의 학생들이 저에게 모여들고 있습니다. 최근에는 동아시아에서 온 유학생들이, 일본어와 영어뿐 아니라 모국어(한국어와 중국어)로도 연구성과를 발표할 기회를 갖도록 추천하고 있습니다. 학생들이 장차 일본에서 배운 것을 살려서, 동아시아를 거점으로 글로벌하게 활약하기를 바라고 있습니다.

김일림: <트레이시즈>는 <문화/과학>과 선생님을 연결해주는 끈이라고 생각합니다. <문화/과학>의 전·현직 편집위원들 모두 이 인연을 귀하게 여기고 있습니다. 마지막으로 앞으로의 활동과 연구 계획을 들려주세요.

요시다: 일본어로 게임 연구서를 쓰는 것이 연구자로서 당면한 최대의 목표입니다. 에스테틱스(감성학)는 게임 연구에서는 ‘플레이어 경험의 분석’을 의미합니다. 그것을 통해 게임 디자인론이나 게임산업론과는 또 다른 각도에서, 게임의 매력과 본질에 다가설 수 있으리라고 생각합니다.

또 교수로서는 학생의 장래 진로를 개척하기 위해서도 게임 연구를 어떻게 일본 아카데미즘과 사회에 정착시키고 확산시킬 것인지 생각하지 않으면 안 됩니다. 학계뿐 아니라 기업과 소비자의 요구도 이해하고 파악하고 싶습니다.

<문화/과학>을 계기로 최근 한국과의 인연이 단숨에 깊어졌는데요. 새롭게 생긴 한국의 동료들과 앞으로 함께 무엇을 할지, 지금 몹시 두근거립니다. 한국과 일본을 비교하면, 학문에서도 게임 문화에서도 역시 납득할 공통점이 있는가 하면, 의외로 여겨지는 차이점도 있습니다. 공통점과 차이점 모두가 흥미롭습니다. 한국의 언어와 문화에 관해서도 앞으로 더 공부하고 싶습니다.

김일림: 긴 시간 고맙습니다. 11월의 <문화/과학> 국제 컨퍼런스에서 뵙겠습니다.

세계미학자대회에서 만난

<문화/과학> 편집위원들과 요시다 히로시 교수. 왼쪽부터

김일림 편집위원, 요시다 히로시 교수, 강신규 편집위원.

이 글은 <문화/과학> 뉴스레터 독자들에게 한국을 방문한 해외 연구자를 소개하고자 하는 소박한 의도에서 기획되었다. 그런데 대담을 진행할수록 질문 하는 쪽도, 답변 하는 쪽도 매우 신중하고 진지해졌다. 이 글 또한 훗날 ‘흔적’이 될 터이기 때문이다. 번역어 선택까지 포함해서 김일림 편집위원과 요시다 히로시 교수는 이 대담에 생각보다 훨씬 많은 에너지를 쏟아야 했다. 15년전 발행된 <흔적>이 오늘의 주인공과 <문화/과학>의 거리를 한달음에 좁혀주었듯, 이 글도 우연히 어떤 시공을 잇는 ‘흔적’이 되기를 기대하면서, 두 사람은 오랜 대담을 마무리했다.

● 요시다 히로시 (吉田寛, Hiroshi YOSHIDA)

리쓰메이칸대학교 대학원 첨단종합학술연구과 교수. 리쓰메이칸대학교 게임연구센터 교수. 도쿄대학교 대학원 인문사회계 연구과 미학예술학연구과 박사. 런던대학교 골드스미스대학 객원연구원 역임. 내셔널 아이덴티티와 청각문화의 관계를 연구해온 음악학자. 최근에는 감성과 미디어의 관점에서 게임으로 연구 영역을 확대하고 있다.

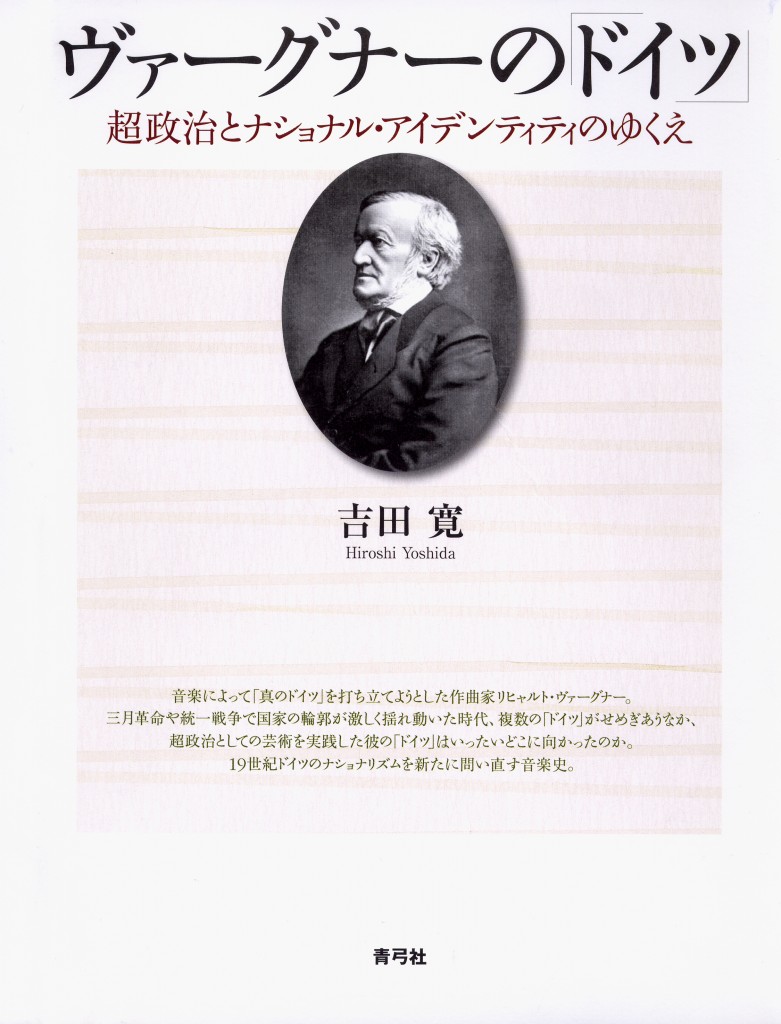

2015년 저서 『절대음악의 미학과 분열하는 ‘독일’ : 19세기』로 산토리 학예상 및 일본독일학회 장려상(학회 유일의 학술상 명칭) 수상. 단독 저서로 『바그너의 ‘독일’』, 『‘음악의 나라 독일’의 신화와 그 기원』, 『민요의 발견과 독일의 ‘변모’』, 『절대음악의 미학과 분열하는 ‘독일’』 이 있으며, 역서로는 『아도르노 음악 미디어 논집』 등이 있다. 아울러 공저 및 편저로는 『건축 키워드』, 『바그너 사전』, 『Edificare returns』, 『연극학의 키워드』, 『오페라학의 지평』, 『특별공개기획: After Metahistory-Hayden White 교수의 포스트모더니즘 강의』, 『게임화하는 세계-컴퓨터 게임의 기호론』, 『어린이 백서 2013』 등이 있다.

논문으로는 「한슬리크의 ‘자율적’ 음악미학 재고-『음악적으로 아름다운 것에 관하여』의 성립과 개정 과정을 중심으로」, 「청중이란 무엇인가-한슬리크의 음악비평과 공공적 연주회 활동」, 「근대 올림픽 경기에 있어서 예술경기 고찰-예술과 스포츠의 공존가능성을 둘러싸고」, 「왜 지금 비디오 게임 연구인가-글로벌리제이션과 감각 변용의 관점에서」, 「규제와 자유의 변증법으로서의 게임-‘규칙의 감옥’에서 어떻게 자유가 가능한가?」, 「‘노화’하는 게임문화」, 「얼터너티브한 교육의 장으로서의 미술관」, 「비디오 게임에 있어서의 ‘리얼한 공간’이란 무엇인가?-‘제3의 차원’의 표현기법을 중심으로」, 「TV 게임의 감성학을 향해서」,「음악사상사로 보는 독일 내셔널 아이덴티티」,「독일어 옹호운동과 독일어 오페라의 성립」, 「모놀로그로서의 연주에서 다이얼로그 공간으로-20세기 음악사에 있어서의 공간의 문제」, 「근대 독일 사회의 이상적 모델로서의 심포니」, 「독일 음악사의 ‘나침반’으로서의 교향악」, 「공명하는 건축」 외 다수.

일본 음악학회, (일본)미학회, (일본)표상문화론학회, 국제미학연맹 회원.

연구목록 열람: http://d.hatena.ne.jp/aesthetica/about

논문 다운로드: https://ritsumei.academia.edu/HiroshiYoshida

첫 저서 『바그너의 ‘독일’-초(超)정치와 내셔널 아이덴티티의 행방

(ヴァーグナーの「ドイツ」

―超政治とナショナル・アイデンティティのゆくえ)』

(도쿄: 青弓社, 2009). ⓒ 2009. 青弓社.

‘음악의 나라 독일’의 계보학 첫 번째 시리즈

『‘음악의 나라 독일’의 신화와 그 기원-르네상스에서 18세기

(“音楽の国ドイツ”の神話とその起源―ルネサンスから十八世紀)』

(도쿄: 青弓社, 2013). ⓒ 2013. 青弓社.

‘음악의 나라 독일’의 계보학 두 번째 시리즈 『민요의 발견과

‘독일’의 변모: 18세기(民謡の発見と〈ドイツ〉の変貌: 十八世紀)』

(도쿄: 青弓社, 2013). ⓒ 2013. 青弓社.

산토리 학예상을 수상한 ‘음악의 나라 독일’의 계보학

세 번째 시리즈 『절대음악의 미학과 분열하는 ‘독일’ : 19세기

(絶対音楽の美学と分裂する〈ドイツ〉: 十九世紀)』

(도쿄: 青弓社, 2015). ⓒ 2015. 青弓社.

공저 『게임화하는 세계-컴퓨터 게임의 기호론

(ゲーム化する世界: コンピュータゲームの記号論)』

(도쿄: 新曜社, 2013). ⓒ 2013. 新曜社.

ⓒ 2016. ILLIM KIM•Hiroshi YOSHIDA All rights reserved.